楽しい生活──僕らのVita Activa(『手づくりのアジール』の読者のために)

あたらしい人文知とそれが生まれる拠点を説く、青木真兵さんの『手づくりのアジール』が話題です。この本のなかで著者が提示している「土着の知」と関連する論考として、内田樹編『ポストコロナ期を生きるきみたちへ』に寄稿した原稿を公開いたします。ご一読のうえ、関心をお持ちの方はぜひ両書をお手に取ってみていただけましたら。

都市と山村

コロナ禍でも、僕たちの生活はほとんど変わりませんでした。

2016年の春、僕と妻は人口約1700人の山村、奈良県東吉野村に移り住みました。高齢化率56%、つまり二人に一人以上が65歳のこの村は、過疎地域と呼ばれています。疎が過ぎると書いて過疎。疎は密の反対です。緊急事態宣言まで発布され避けられた密なんて、もともとこの土地には関係ありません。だから僕たちの生活は、コロナ禍にほとんど影響されなかったのでした。

そもそも、なぜ過疎の山村に引っ越したのか。2011年3月11日の東日本大震災あたりから、都市生活の「脆(もろ)さ」が気になって気になってしょうがなくなってきました。都市はとても便利です。生活する上で、お金によって得られないものは基本的にありません。昔だったら知人に頼んだり、休日を潰して自分で作ったり、専門的な技術がないために諦めていたことが、お金さえあればすぐに手に入ります。それが都市です。でもそのせいで、すべてが「お金の問題」として語られてしまう。

今回のコロナ禍で最も大きなダメージを負ったのは経済でした。買い物や外食をする人がいなくなり、スポーツやライブ、祭りといった「エンターテイメント」はすべて禁止されました。人が家から出ないと経済が回らない。経済が回らないと人びとの仕事がなくなっていきます。実際、お店を畳むことにした友人もいますし、就職の内定が取り消された大学生、契約を切られてしまった派遣社員もニュースになっています。コロナ禍で分かったのは、人の活動によって経済が回っていたということ。つまり、人の活動と「お金の問題」は直結しているのです。

便利な都市生活は、人の活動すべてを「お金の問題」として解決します。コロナ禍によって外出が自粛され、未来が見えないなかで、人びとはお金を使わなくなりました。本来、人びとはお金を出して「商品」を買います。つまり経済が回らなくなるとは、商品が買われなくなることを意味します。そして仕事がなくなるとは、「労働力」という商品が買われなくなるということです。すべてを「お金の問題」で解決できる都市生活を送っていると、自分自身を商品としてしか見られなくなっていく。都市生活の「脆さ」とは、仕事が失われた時に自分の存在意義を、簡単に手放さなくてはならないということです。

今、僕たちの住んでいる山村には就職先がほとんどありません。もちろん流行りのスイーツや映画館、ショッピングモールも近所にはありません。だから外食や買い物はほとんどできません。でも僕たちは「楽しい生活」を送っています。確かに、どれが誰の車か一目で分かってしまうプライバシーのなさや、地域や共同墓地の清掃、消防団の訓練など、自分のことだけじゃなくてなぜ他人のこともやらねばならないんだと考えてしまうと、めんどくさいことは多々あります。

便利な都市とめんどくさい村という構図は、密と疎の関係にそのまま反映されます。人びとが便利な都市にこぞって住んだことで、過密は生まれました。人びとが集まり、そこでお金を使う。そのお金によって生活を行う。都市はすべてを商品とみなす経済で、効率的に回っています。一方、めんどくさい村から人びとが出ていった結果、そこは過疎になりました。もちろん村にも商品経済はありますが、それ以外の経済も残っています。分かりやすい例が「おすそ分け」です。村の経済は商品とおすそ分けの二本立てで成り立っています。そのおかげで自分のことを労働力という商品だと思わずに、そもそも人が生きるのに価値があるとかないとか「どうでもいいじゃん」と思える「余地」が残っている。おそらくこの点が、僕らが村で今のところ「楽しい生活」を送ることができている要因の一つではないかと推測しています。

お金を稼ぐための労働

さて、そもそも人はどのように生きていくべきなのでしょうか。20世紀を生きた偉大な哲学者ハンナ・アーレントは、人間の営みを「労働、仕事、活動」の三つに分類しています。アーレント研究者の百木漠(ももきばく)氏によると、労働は生命維持のための営み、仕事は耐久的な使用物を製作し「世界」を創り出す営み、活動は他者とのコミュニケーションを意味すると言います。アーレントは古代ギリシア時代を模範としていたので、活動、仕事、労働の順番で重要だと考えていました。古代ギリシア時代は市民社会で、労働は奴隷のもので、仕事は職人がし、活動こそ市民がすべきことだったのです。しかしアーレントは、産業革命が起こり近代社会に入ると人間の生活における優先順位がひっくり返り、労働が価値の最上位に来てしまったことを問題視した、と百木氏は述べています。

活動、仕事、労働と分かれていたはずの人間の営みを、すべて労働が飲み込んでしまった。つまり人間の価値が、「どれほどの労働力を持っているのか」という「生産性」でのみ判断されるようになってしまった。人間イコール労働者です。しかし現代社会では労働者は雇ってもらわないと、いくら素晴らしい労働力を持っていたとしても労働者にはなれません。つまり就職できない人間は「売れ残り商品」でしかないのです。嫌な世の中です。

さて、先ほどは僕たちがなぜ山村に引っ越したのかを説明しました。では僕たちは東吉野村で何をしているのか。まず自宅を図書館として開いています。そして僕の専門である古代地中海史の研究やヨーロッパ史の講義を、月に1、2回ほど大学やカルチャーセンターで行っています。それ以外の日は障害者の方の就労支援をしています。アーレントの分類に当てはめると、図書館運営は「活動」、歴史研究は「仕事」、就労支援は「労働」ということになるのでしょうか。しかし図書館運営にも仕事的要素はあるし、就労支援にも活動的要素が存在しそうです。ここで大事なことは、自分の営みをどれかに分類するのではなく、すべてが「お金を稼ぐための労働」に飲み込まれていないことです。

ご存知のとおり、図書館を開いてもお金は稼げません。本を貸しているだけなので金銭の授受はありませんし、誰かに「図書館をやれ」と雇われているわけでもありません。歴史研究も僕が勝手にやっているだけなので、基本的にお金は生まれません。ただ大学やカルチャーセンターで講義をすると、講座単位でお金がもらえます。ということで、僕が自分の労働力を商品に変えて対価をもらっているのは、ほぼ就労支援の仕事だけだといえます。何かを勝手にやることは商品経済に含まれない。商品経済に含まれない部分を営みのなかにきちんと持っていることも、「楽しい生活」を送る上での大事なポイントの一つです。

ここで再びアーレントの言葉を参考にしたいと思います。Vita Activa という概念です。Vita(ヴィタ)とは英語のlife(生活)を意味し、Activa(アクティヴァ)は英語のActive(活動的な)です。Vita Activa は「活動的生活」や「活動的生」と訳されています。

〈活動的生活〉とは、なにごとかを行なうことに積極的に係わっている場合の人間生活のことであるが、この生活は必ず、人びとと人工物の世界に根ざしており、その世界を棄て去ることも超越することもない。(ハンナ・アーレント著、志水速雄訳『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994年、43頁、強調は筆者)

アーレントは「〈活動的生活〉とは、なにごとかを行なうことに積極的に係わっている場合の人間生活のこと」と述べています。どうすれば僕たちはVita Activa を手に入れ、「なにごとかを行なうことに積極的に係わる」ことができるのか。ここまで述べてきたように、自分の価値を「お金を稼ぐための労働」だけに絞らないことはとても重要だと思います。自分自身のなかには、商品に変わるような労働力もあれば、本来は商品にそぐわない「感性」と呼ぶしかないものもあります。人が何かに積極的に係わっている時は、労働力と感性が合わせてフル回転している。その時、人は「楽しい」と感じるのだと思います。だから僕はVita Activa を「楽しい生活」と呼びたい。

二つの原理にまたがって生きる

では、この「楽しい生活」を送るためには何が必要なのか。僕は「二つの原理にまたがって生きる」ことが重要だと思っています。例えば、僕たちが都市生活の脆さに気がついたことは前に述べました。なぜ都市が脆く弱いかというと、生活が一つの原理だけで動いているからです。つまり、「すべてをお金で解決するという原理です。一つの原理だけが働く場では、今回のように疫病や災害が起こった時に、人びとは大きな変化を強いられざるをえない。

二つの原理が働く場所は、一見不安定です。でもよく考えてみると、不安定な方が自然です。山村に暮らして気がついたことは、「一定していない」ことが常識であること。春夏秋冬、気温や湿気が異なるのは当たり前ですが、周囲の木々や草花、虫や小動物など、一年中同じように行動している生き物は存在しません。その時々の状況に応じて、土に潜るなり、日向に出てくるなり、葉を落とすなり、花を咲かせるなり、生き物に応じてその容態はさまざまですが、とにかく「ずっと同じ」であることはありえない。人間も生き物である以上、本来はずっと同じであるはずがない。「日々異なる」方が自然です。

極端もよくない。今僕たちが暮らしている村は過疎地域で、あと10年もしたらおそらく存続できないコミュニティが多数出てくるのではないかと思います。一方、コロナ禍で多くの被害が出ている大都市は人口が過密です。特に東京の満員電車は明らかに異常です。過ぎたるは及ばざるが如し。そうした意味で、過疎でもなく過密でもない「ちょうどよい」状態を最近では「適疎」というそうです。実は先ほど引用したなかで、アーレントも同じようなことを言っています。

〈活動的生活〉とは、なにごとかを行なうことに積極的に係わっている場合の人間生活のことであるが、この生活は必ず、人びとと人工物の世界に根ざしており、その世界を棄て去ることも超越することもない。(ハンナ・アーレント著『同前』、強調は筆者)

適疎な状態を「棄て去ることも超越することもない」とアーレントは言っていますが、僕は「棄て去ったり超越したり」しても良いのではないかと思っています。人は失敗して学ぶ生き物です。「二つの原理にまたがって生きる」ためには、二つの原理を往復しながら、トライ&エラーでこの生き方を身につけていく。僕はこのプロセスを「土着」と呼んでいます。またウィーン生まれの哲学者、イバン・イリイチはこのように述べています。

わたしたち自身が暮らすこの世界以前のすべての世界、少なくともわたしが多少は知っている世界では、此岸にあるものと彼岸にあるものとの間には照応関係があるということは確たる信念の一つです。(イバン・イリイチ著、デイヴィッド・ケリー編、臼井隆一郎訳『生きる希望―イバン・イリイチの遺言』藤原書店、2006年、230頁)

イリイチによると、もともと人類は二つの原理の世界に生きていた。この二つは全く別々のものだったわけではなく、「照応関係」にあったといいます。ちなみに此岸は「こちらの世界」で、彼岸は「あちらの世界」を指します。こちらとは生者の世界、あちらは死者の世界という意味です。そして照応関係とは「相互に補完的かつ構成的で、一方の存在が他方を包括している」と、イリイチは別のところで説明しています。つまり「切っても切れない関係」だということです。一つにはならず、二つであり続ける。人類は「生と死」のように、必ずセットで存在しているもので構成され、生きてきたのです。

人間のなかにある労働力と感性は、本来は矛盾し合うものではなく「切っても切れない関係」にありました。都市生活はすべてを「お金の問題」で解決しようとします。しかし本当に活き活きとした「楽しい生活」を送るためには、きちんと感性が働いている必要がある。ただ、労働力は分かりやすく他人の役に立つため、生活費と短期的な自尊心の充足を与えてくれます。これも人間が生きていく上で不可欠な要素なのです。しかしそれだけになってしまうと、人は上からの命令をただ実行するだけの「感性を失った労働者」になってしまう。それではあまりに陳腐です。

感性とは「おや?」と立ち止まるべきタイミングに気がつく力です。これは「きちっと」した形を持っていないため、「なんとなく」でしか分かりません。この「なんとなく」を知覚できる力が感性です。感性は不安定です。しかし不安定であることの方が生き物としては自然です。生き物としての自然を取り戻すためには、自分と内外の環境が「照応関係」になる必要があります。「なんとなく」を感じる自分のなかの小宇宙と、星空、大気、種々の生き物が暮らす森などの大宇宙が、「切っても切れない関係」であることを感じる。実はそれはポストコロナ社会において、死活的に重要なことになってきます。

「楽しい生活」はそこから始まります。

※ このエッセイは友人、百木漠氏の研究『アーレントのマルクス──労働と全体主義』(人文書院、2018年)から大きくインスピレーションを得ています。感謝申し上げます。

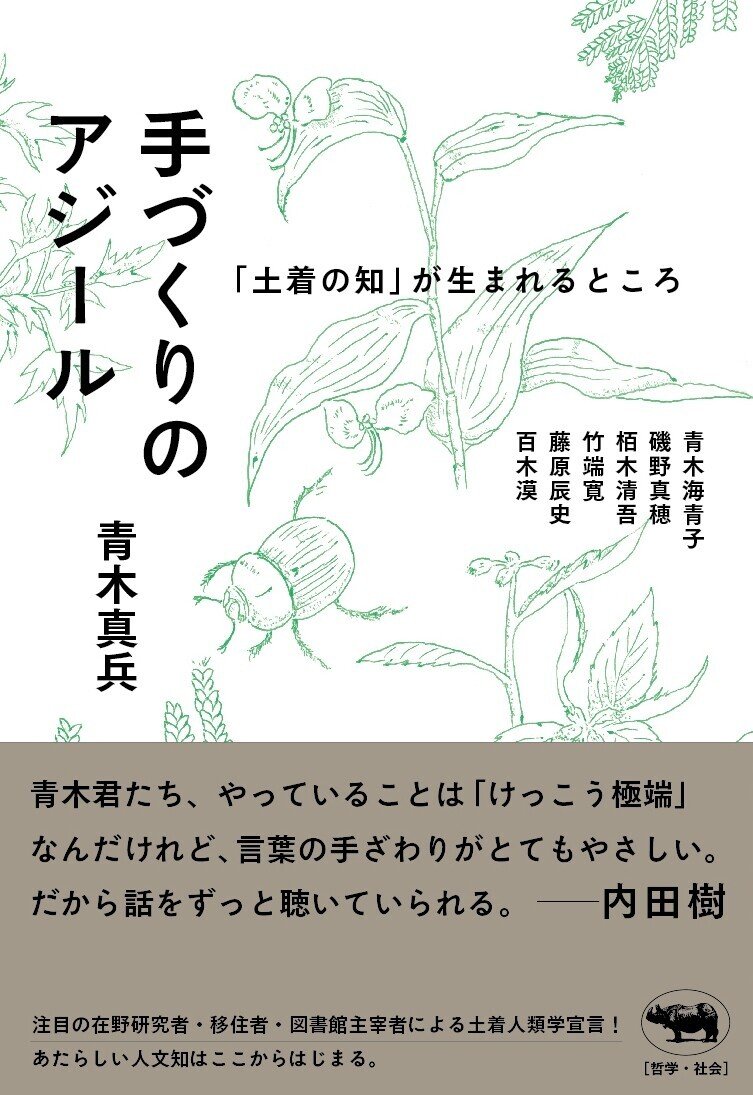

『手づくりのアジール』

青木真兵

四六判並製 256頁 定価:1,980円(本体1,800円)

『ポストコロナ期を生きるきみたちへ』

内田樹 編

四六判並製 312頁 定価:1,760円(本体1,600円)